こんにちは、A4Aの齋藤です。ただいまオーストリアはリンツで開催されている、世界最大級のメディアアートの祭典「アルスエレクトロニカ・フェスティバル2011」にやってきております。

今年のテーマは「Origin」。8月31日にオープニング・イベントが開催され、9月1日から展示がスタートしました。メイン会場はリンツ市内のアルスエレクトロニカセンター(AEC)、ブルックナーハウス、OKセンターの三つ。この他にもリンツ大学や地元の教会にて作品の展示を行い、バーにてナイトイベントを開催するなど、リンツの町をあげてメディアアートの祭典が行われるというものです。

日本からもたくさんのアーティストが参加しています。アーティストのほか学生、視察などの目的で訪れる日本人も多く、現地の人も日本のメディアアートへの関心の高さに驚いていました。それでは駆け足で今回のレポートをお送りします。

アルスエレクトロニカセンター常設作品

まずはAECの常設作品から。Alex Posadaによるキネティック・アート「THE PARTICLE」。マルチカラーのLEDを付けた4本の輪っかを光速でスピンさせることで立体的なアニメーションを行う。

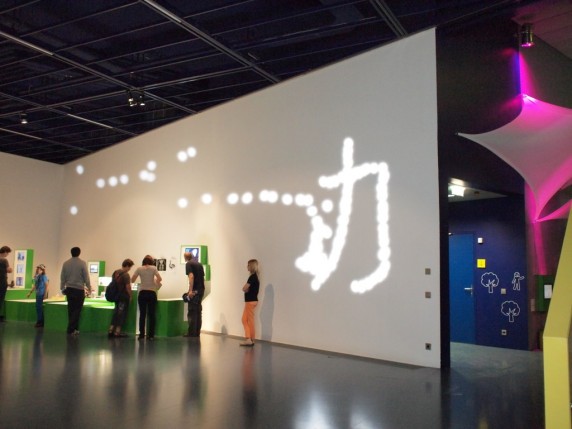

ART+COMの作品「Mobility」。鏡に反射した光で文字を作る。

クワクボリョウタによる「Lost #2」。「10番目の感傷(点・線・面)」をアルスセンターのスタッフたちとリアレンジした作品。影の表現をさらに追求している。

Prix Ars Electronica 2011のInteractive Art部門でAwards of Distinctionを受賞した「particles」がAECにて3年間の常設展示をスタート。この制作レポートを追ってお送りします!

筑波大学キャンパス展

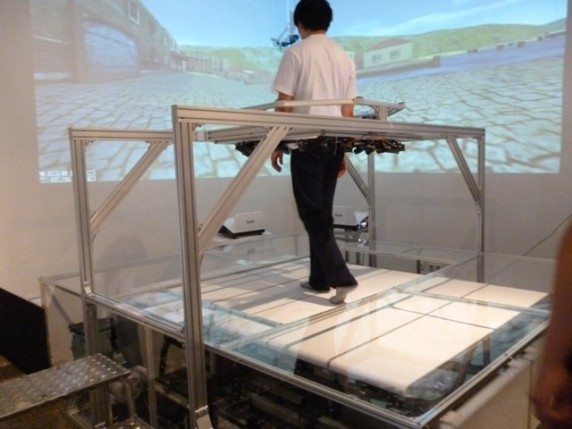

続いてはアルス大学で開催されている、筑波大学キャンパス展より。筑波大学 岩田洋夫教授らによる、巨大なトレッドミル装置「トーラストレッドミル」。3D空間を自在に散歩する体験ができる。

筑波大学 葛岡英明教授らによるミュージアムガイドロボット「TalkTorque 2」。社会心理学をプログラムに取り入れ、人間の注意を惹く身振り手振りをする愛らしいロボット。

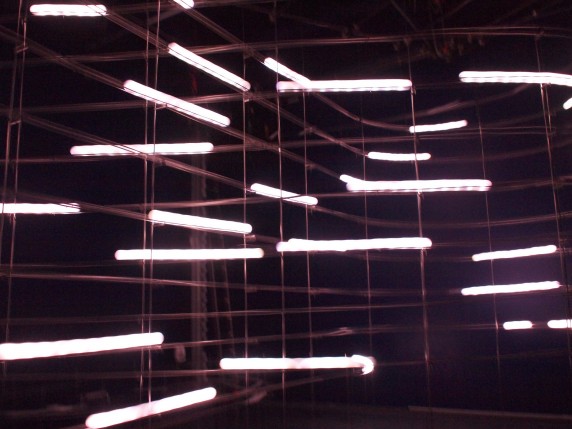

筑波大学卒業のアーティスト、片岡純也による「Twilight」。木の枝が震え、最頂部に付いた蛍光灯が不規則な明滅を繰り返す。それによって生まれるサウンドと、木の枝の軌跡が印象的。

Prix Ars Electronica受賞作品より

Prix Ars Electronica受賞作品の展示。

今年の受賞者はこちらで確認できます。

http://www.aec.at/prix/en/gewinner/

ハイブリッドアート部門でHonorary Mentionsを受賞した、Wim Janssenによる「Continuization Loop」。一枚のフィルムがループしている巨大装置。

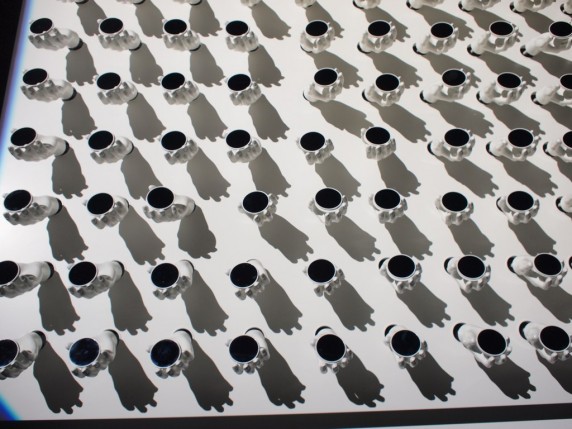

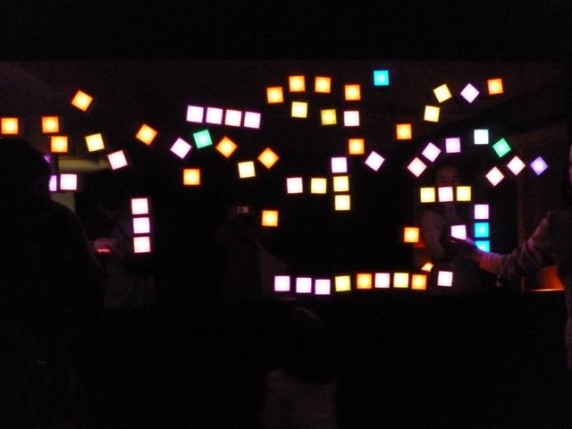

インタラクティブアート部門でHonorary Mentionsを受賞した、Zigelbaum + Coelhoによる「Six-Forty by Four-Eighty」。220個の照明モジュールで遊ぶことができる。

参考リンク:http://fluid.media.mit.edu/people/marcelo/current/six-forty-by-four-eighty.html

ほか

ブルックナーハウスで開催された、Prix Ars Electronicaの授賞式にて。

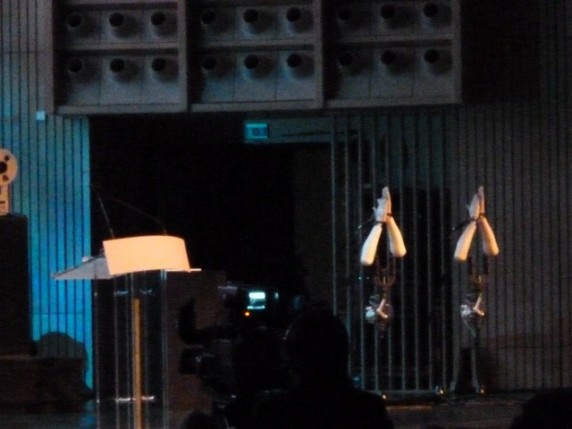

壇上にはグランプリ受賞者に渡されるゴールデン二カと、高橋征資による拍手マシーン「ONDZ」が。

AECではナイトイベント「NIGHTLINE」を夜な夜な開催。9月2日の夜には真鍋大度と比嘉了によるAECのファサードを使った、音と光のコラボレーションパフォーマンスが行われた。

アルスエレクトロニカのイベントの一つ、「u19 Create Your World」にて、菅野創+山本雄平による「テクノフォン」制作ワークショップが開催された。

他にもイベントが目白押しのアルスエレクトロニカ・フェスティバル。詳細なレポートは追ってお送りいたします!

text by Akiko Saito

A4A.incとは

A4Aは、新しいクリエイティブのあり方を提案する会社。WEB、インスタレーションの技術や映像のクオリティ、マネジメント、プロダクション機能を活かし、グローバルを視野にいれたメディアアーティスト/デジタルアーティストへの貢献とクライアントワークへのサポート・受注・プランニングを行います。イベントやワークショップの開催、国内外のエキシビションへの参加サポート、アーティスト同士のコミュニケーション、コラボレーションを積極的に行い、そこで生まれるものを商品化するなど、アーティストが、広告とアート活動とのバランスに悩むことなく表現活動を行うことができる環境をアーティストと作りあげていきます。

A4Aは、新しいクリエイティブのあり方を提案する会社。WEB、インスタレーションの技術や映像のクオリティ、マネジメント、プロダクション機能を活かし、グローバルを視野にいれたメディアアーティスト/デジタルアーティストへの貢献とクライアントワークへのサポート・受注・プランニングを行います。イベントやワークショップの開催、国内外のエキシビションへの参加サポート、アーティスト同士のコミュニケーション、コラボレーションを積極的に行い、そこで生まれるものを商品化するなど、アーティストが、広告とアート活動とのバランスに悩むことなく表現活動を行うことができる環境をアーティストと作りあげていきます。http://a4a.jp/

http://www.facebook.com/A4Ajp