TOPIC > Feature > 平川紀道 新作展「lower worlds」

特集企画

平川紀道 「lower worlds」

November 2011『展覧会へ向けて』 田中義久

November 8, 2011(Tue)

11月8日から開催される、平川紀道による新作展「lower worlds」では平川による独自のコンピュータ・プログラムによって行われる高速のリアルタイム演算が生み出すビットの振る舞いを、いかに実世界のマティリアルに定着した表現として成立させられるのか、という挑戦を行なっている。

また今回は、nerholの活動などでも知られるデザイナーの田中義久とともに、多様なマティリアルの細部までこだわりながら制作が進行している。 そこで、今回の展覧会が迫っているなか、作品制作の過程での互いに感じた点を幾つかのキーワードをもとに解説してもらった。

本という媒体

もともと作品集を作ろうという話から始まった。

そもそも、平川紀道というアーティストの作品性を本という形に定着させるには今までと同じ作品集の体裁では成り立たないことが容易に想像出来ていた。

平川くんの展示で見られるインタラクティブな要素や大きな画面で自分を覆うかのように目に飛び込んでくる映像美、音域やデジタル特有のビット、粒子感は、その場で五感をフルに使って体験してこそメッセージを強く感じ取ることができるが、本という媒体が持っている制約(大きさ、紙質、静止画、無音、ワンウェイ等)が入ってきた際には、かなりその制約と作品の相性は悪く、だいたい本に光源なんて無いし、たぶん、本来の作品のあり方を従来のやり方で進めたら、伝えようとすればするほど情報の羅列みたいになって、結局、議事録のようなものにまで成り下がってしまうだろうと思った。でも、その一方で、現代のメディアの多様性を考えた時に、本という紙媒体に今まで与えられてきた責務と、これから本が制作される際に持つべき必然性とのズレも自分の中で感じていて、これだけ刻々と周りの状況が変化しているにも関わらず、20世紀中頃から生まれた大きな遺産にどっぷり浸って、新しく生まれてきた価値にはそのシステムでは対応が効きませんなんていうのは、グラフィックデザイナーの怠慢だとも感じていた。。。

そういう意味で、平川くんの本来の作品性を担保、もしくは紙媒体ならではの定着を実現させるということが出来るかという問題に向き合うことで、今後の本のあるべき姿みたいなものが見える気が自分の中であったので、そのへん頑張るんでよろしく!という感じでスタートしていった。

で、実際、本の制作を始めてみると、ほぼ全ての行程で問題があって。。僕としては一つの本が一つの作品を伝えるのでいっぱいいっぱいだと感じたので、「a lower world」に作品を絞らせてもらい、コンセプトを入念に紐解いていく中で必然的に出てくる脱構築を繰り返す感じだった。結局、体裁はもちろんのこと、製本の仕方や印刷方法、納品手段に至るまで、全て見たことない形になったし、そうするしかなかった。とても些細なことだけど、例として上げるなら、断ち切りによる直角な物質感を留めるために製本は寒冷紗と糊のみで着けているんだけど、真っ黒の本にしたかったので糊に黒のインクを混ぜたかったが、本のサイズがA3近く、ページ数も500ページ以上あるので強度的に持たない。そこで最終的にどうしようもなかったので、手作業で糊の上から黒インクを刷毛で塗る、、、みたいなことだ。

一番分かりやすいポイントは、購入者が本に関わる部分だと思う。同じタイトル、同じ体裁こそ保ってはいるけど、印刷されるページは一つとして同じものはないし、その中身を決定するタイミングは購入者に委ねられる。また、購入されることが決定した時点から作品が生成される(プログラミングされる)ので、本屋さんに置けないし、サンプルを置いたとしてもネットから注文なので、仮にipadでも置いて発注した日には、本屋さんへ払う取り分すらどうすればいいのか分からない。今でも悩んでいるのは、この本を作品集と呼べばいいのか、アートブックと呼べばいいのか、作品と言うべきなのか。同じものが一つも無いということは、ギャラリーで扱えば全てユニークとなるし、でも同じ体裁でパラレルに無数に広がる本ではあるし、正直どう定義すればいいのか。

そういう結果を招いたこと自体は作品性に忠実な本なんだけど、結論として見えてきたのは、そのぐらい本という存在は、狭小で排他的なシステム、空間で売買されているということなんだと思った。

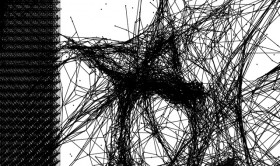

ポスター制作

展示することが決まって、ポスターの制作に取りかかる際、いわゆる作者からお気に入りの図版をもらって文字を組むという形式が、あまりにも今回の制作に不向きだと思った。理論上、作者より作品の中身を知っている人は存在しないと思うし、内容の深い理解がデザインを新しい局面へ引っ張る気がして、対話を主眼に入れた共同作業という手段を実践した。(行程は平川くんが書いてくれてる通り。)制作過程が普段のようなミリ単位でチマチマと自己完結で決定していく作業と違い、メインヴィジュアルが自動生成で、それもものすごいスピードで上がってくるので、ゆっくり「これはいいかも」なんて考えていると、後ろ(後ろに平川くんが座っている)からバンバン面白いものが飛んでくる感じだった。

そうなってくると、何を受け入れるかが問題だった。論理的には文字通りプログラムされているので、視覚的にはもちろんだけど、コンセプトとグラフィック、アートとプログラミング、アナログとクラフトが渾然一体となって現れているものを基準に選んでいたと思う。あとはひたすら二人の体力が続く限りやって、途中実寸でプリントアウトをガンガンしながら、ああでもない、こうでもないと決めていった。

そうなってくると、何を受け入れるかが問題だった。論理的には文字通りプログラムされているので、視覚的にはもちろんだけど、コンセプトとグラフィック、アートとプログラミング、アナログとクラフトが渾然一体となって現れているものを基準に選んでいたと思う。あとはひたすら二人の体力が続く限りやって、途中実寸でプリントアウトをガンガンしながら、ああでもない、こうでもないと決めていった。最終的に決定したグラフィックが点と直線でのみ作られているにも関わらず、驚くほど有機的で生命力を感じるものになったのは大きな発見だったし、その予期していなかったヴィジュアルはこの行程でこそ生まれ、僕には新しいポスターデザインのパラダイムを示唆しているようにも思えた。

平川くんについて

本を出版させてもらうことをはじめ、展示会を企画することに関われたことは、僕にとってはとても光栄なことだった。彼が展示会に向けて今回制作した作品は、ほとんど未知なマテリアルであったろうし、その一つ一つと向き合っていく姿勢を間近で見れたのはデザイナー冥利につきる。

アーティストとグラフィックデザイナーはもっとたくさん対話し、議論していくべきだと思うし、デザインが持つ政治的潜在能力や文化的価値の創造において大きく触発される。中でも彼を見ていての大きな発見は、無駄が異常に少ないところだ。普通、使ったことが無いマテリアルを目の前にすれば、作品が単に定着しただけでも面白く見えるはずなのに、彼はそのマテリアルでしか成立しえない内容まで、ちゃんと作品の解体作業および変更作業を巧みにこなし、あっという間に仕上げていった。こういうのを自力というんだと思った。僕はいつもやっている専門職なので、とにかく彼にプレッシャーを与えてどんなものを出してくるか楽しもうと思ったのだけれど、僕なんかの企みを軽々と乗り越えていく姿に、やはり彼はアーティストとして特別なんだと言わざるえない心境になった。

田中義久

(アートディレクター、グラフィックデザイナー、Nerhol)

1980年静岡県生まれ。2004年武蔵野美術大学卒業、2008年独立。2009年、OAR DESIGN立ち上げに参加。主な仕事に、Yohji Yamamoto HOMME/FEMMME/+NOIR、Y’sのV.I計画、MTV JAPANやSPACE SHOWEER TVのチャンネルアイデンティティー、 東京都写真美術館をはじめ、美術館、コマーシャルギャラリー等の展示V.I計画などがある。 2010 red dot award、PromaxBDA 2010 GOLD&SILVER、 2008、2009TDCPrize Nominee work、他入選多数。

- Archive