TOPIC > Feature > 平川紀道 新作展「lower worlds」

特集企画

平川紀道 「lower worlds」

November 2011『多世界生成の方法』 平川紀道

November 7, 2011(Mon)

11月8日から開催される、平川紀道による新作展「lower worlds」では平川による独自のコンピュータ・プログラムによって行われる高速のリアルタイム演算が生み出すビットの振る舞いを、いかに実世界のマティリアルに定着した表現として成立させられるのか、という挑戦を行なっている。

また今回は、nerholの活動などでも知られるデザイナーの田中義久とともに、多様なマティリアルの細部までこだわりながら制作が進行している。 そこで、今回の展覧会が迫っているなか、作品制作の過程での互いに感じた点を幾つかのキーワードをもとに解説してもらった。

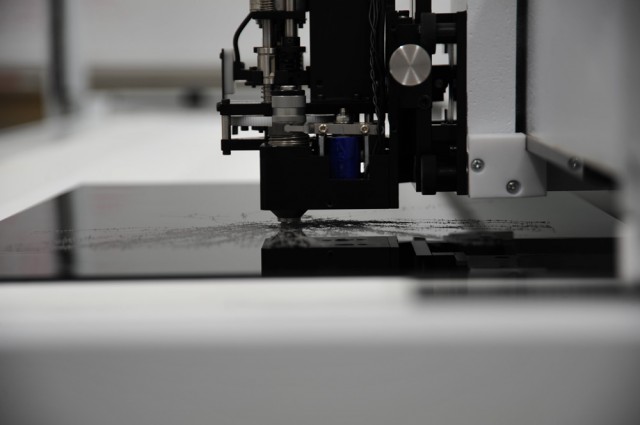

機械

目にした人は多くないのではないかと想像するが、ちょうど1年前、「オカルトテクニクス」というグループ展が開催された。その際、明るい部屋で展示できる作品ということで、新作を制作した。

ピクセルベースの表現に飽き始めていた折りでもあり、ベクトルデータを扱い始めた頃でもあって、新潮社の月刊文芸誌、『新潮』の扉絵の制作を依頼してもらったのも同じ時期で、よいきっかけとなった。

「オカルトテクニクス」では、そのベクトルデータを、真に連続的な素材で扱うという意味で、ラインテープとラベルを使って、長さ8m高さ3mの白壁に人力でデータを出力した。

壁を21分割し、そのエリア1つ1つに、定着すべきデータをラインと点に分解して、専用ソフトから順次プロジェクタで投影しながら、ソフトの描画を人力で追いかけるかたちで作業が進んだ。

(順次というのは、ピクセルデータ上で真っ黒につぶれている部分も、それぞれのラインのデータに分解して全て表示しているということ)

まる4昼夜かけて、5万点以上のラベルを貼り、4km近いラインを引いた。それは、過酷な作業であり、作業しているうちに自分自身が機械になってしまうような感覚があった。今回はというと、作業時間と精度という点で人間よりも遥かに性能のよい機械を使ってデータを出力した。

合計、25000本以上の線分で、長さにして約20km。

仕上がりは、実際に会場で確かめてもらいたいと思う。

協力:(株)インテグラ技術研究所

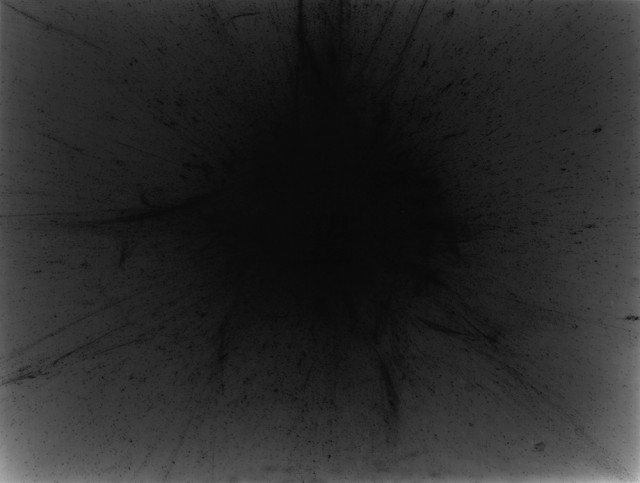

暗室

“lower worlds” では5作品を発表するが、その中に印画紙を使った作品がある。

印画紙は、フィルム・カメラで撮影したフィルム現像して、そこから透過した光で写真を定着する際に用いる紙だ。

今まで、作品の中で、プロジェクターを使って来たこともあり、平面の上で展開される静止画作品を考えるときに、光がそのまま定着する、という意味で、一番考え易い素材のはずだったのだが、実際のところ、制作を始めてみなければ分からないことの方が多かった。

そもそも、暗室作業自体の経験がないうえに、普通のやり方ではないため、はじめのうちは何枚もの真っ黒い闇を現像することになった。(諧調が反転してるので本来は光なのだけど)

通常の引き延ばし機で作業したことがあれば加減も分かったのだろうが、なにも知らずにやるのだから、初回、信じられないような明るさで、信じられないような長い時間かけて露光していたことは、今では少々、馬鹿馬鹿しくもある。

特に、一番最初に試してみたものは、もともとが黒い紙なのではないかと疑いたくなるほどの黒さだった。

何も写り込んでいないことに、文字通り目の前が真っ暗ではあったが、そのときに見た、完全に感光し切った印画紙の現像後の黒の深さは忘れられないものになったし、結局のところ、この印画紙のシリーズを、作品として着地するまで引っ張っていったのは、あの黒の印象なのかも知れないと思っている。

この作品のもとになっているデータもそうだが、普段の作品ではコンピュータ・プログラム上で粒子(その振る舞い)を設計するが、今回は、大げさに言うならば、すでに宇宙にある粒子の性質をいかに捕まえて作品に取り込むか、ということがポイントだった。

つまり、コンピュータで演算したものをもとに、宇宙に存在している粒子同士(光子や、銀の分子など)が演算する時間を調整することで、最終的な仕上がりが決まる。

3度目くらいに暗室に入ったときに気づいたのだが、これには、郡山で実施した、「氷の計測」(gzk.jp)と実はとても似ているところがある。暗室特有の現像液と酢酸の匂いの中で、肉眼でギリギリ見える程度までフィルタリングして光量を落としたプロジェクションを見ていると、137億年前にデザインされた粒子が、今、目の前で演算しているという事に、妙な親近感が湧く瞬間があった。

判断

今回出版される、”a lower world” をはじめ、田中さんには様々な面でサポートしていただいたのだが、1つ、分かり易いかたちで共同制作することになったのが、展覧会ポスターだったので、その話を少ししておきたい。実際の制作では、彼が作った画像データに、こちらのプログラムで操作を加えて、パスデータに変換、最終的に彼が細かい調整をする、という制作過程となった。

初期値に敏感なアルゴリズムを使って自動生成するデータを評価する際に、一番厄介なのは、大量に吐き出され続ける候補データを相手にすると、その良し悪しを決定するのに要する体力/思考力が、コードを書くのに費やしたそれらを上回ってしまうことだ。

「100点満点中80点を超えるようなデータが大量に生成され続ける」という状態は、普通のものの作り方をしていてはあり得ないと思う。辛抱強く待てば、そのうち100点に近いものが出て来る可能性はあるが、仮にアルゴリズム的に欠陥があれば、待つだけでは100点は出ないということになる。更に言えば、そのアルゴリズムを洗練すれば、100点が出るようになるという確証もない。そういった状況で重要になってくるのは、適切な判断だ。

今回のポスターの制作では、アルゴリズムが適正であるかどうかの判断を自分が担当し、それをもとに生成したデータを田中さんがillustrator で開いて、あれこれいじってみては、「これダメ」「アリかも」という判断をする、という行程が繰り返された。(実際は相互の作業に言及するので、ここまで単純ではないのだが)

面白いのは、アルゴリズム的にまだ洗練する余地があるとしても、偶然できた形態や、組み合わせ次第で、その余地を差し引いてあまりあるものが出来たりすることだ。

リアルタイムで映像を生成してインスタレーションとして発表する場合、アルゴリズムの洗練度と作品の強度の間には、かなり明確な正比例的な相関があると自分は考えているけども、今回のような、静止画をもって完成とする場合、0点しか生み出しそうにないアルゴリズムが、たまに100点に近い点をたたき出すとすれば、そのアルゴリズムの方が利用価値がある。

もちろん、それが、80点を大量に生み出すものに優っていることを意味するとは言い切れないのだが。100点になる可能性のあるデータを作るかもしれないソフトを書きながら、手を加えれば100点になるかも知れないデータに、100点になるかもしれない操作をし続ける人を見ているとき、楽しさはもちろんだけども、自分たちの審美眼が鏡の中からこちらを見返しているような不思議な怖さも同時に感じていたのではないかと思う。

text by Norimichi Hirakawa

平川紀道

1982年生まれ。コンピュータ・プログラミングによるリアルタイム処理 を用いた映像音響インスタレーションを中心とした作品群を国内外の美術展、メディア・アート・フェスティバルで発表。2004年度文化庁メ ディア芸術祭優秀賞、アルス・エレクトロニカ2008準グランプリ他受賞 多数。池田亮司のコンサート・ピース制作への参加、大友良英+木村友紀 +Benedict Drewとのコラボレーション、ミラノ・サローネでのレクサスのアートエキシビションへの参加、Typingmonkeysとしてのライブ・パ フォーマンスなど、活動は多岐にわたる。

http://counteraktiv.com

- Archive