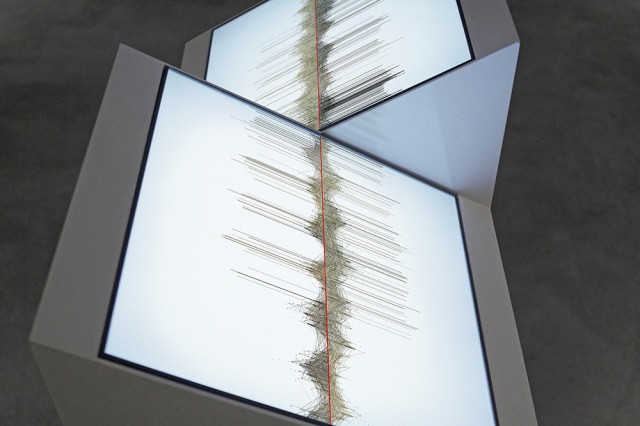

『oscillating continuum』Audiovisual sculpture, 2013

“Turbulences II”, Villa Empain, Brussels, 2013 / Photo courtesy of RYOICHI KUROKAWA

ベルリンを拠点に、緻密なプログラム設計と叙情的な映像美が融合する先鋭的なオーディオビジュアル表現を次々と発表し、世界各国で目覚ましい活躍を続けるアーティスト・黒川良一。彼の生み出す卓越したビジュアルには、いわば自然界におけるフラクタルや流体の現象と、数学や物理の美に相似を感じる瞬間にも似た、究極的な美しさが存在する。その軸には、彼が10年来変わらず抱き続けてきたテーマがあった。

今回、昨年9月からベルリンに移住したメディアアーティスト菅野創を聞き手に、黒川の作品テーマから新作への挑戦、また制作スタイルにまつわるインタビューをベルリン市内のカフェで行なった。

Interviewer: 菅野創 Text: 塚田有那

菅野 : まずはじめに聞いてみたいのですが、ベルリンって、どうですか?

黒川 : 東京やロンドンに比べると、いい意味でもゆるいですよね。コンペティティブな感じがしないというか。ゆっくりものを考えたり、つくれたりする場所だと思います。逆に東京で生活しているひとからすると、ベルリンはゆっくりすぎてつまらないんじゃないかな。ちょうど最近、トレプトーという地区にある倉庫街の一角にスタジオを移したんですが、そこにはアーティストが多く集まっています。全体のジャンルとしては、どうかな、ミュージシャンやサウンド系のアーティストが多い気がします。

菅野 : 以前はブリュッセル在住だったとのことですが、初めて海外に移住されたのはいつ頃?

黒川 : 20歳くらいに大学を1年休学してパリに住んでいました。その後日本に戻ってからは、京都の同大学に通っていた高木(正勝)くんや青木(孝允)くんらとよく遊んでいて、自然と皆がそれぞれの道を歩き出した感じですね。2005,6年頃からヨーロッパの公演に呼ばれることが増えて、どうにも必要に迫られて移住を決めたのがきっかけです。はじめはブリュッセルに2年、それからベルリンに移って現在4年目です。

『ground』Audiovisual installation, 2011

“Catastrophology”, Arko Art Center, Seoul, 2012

Courtesy of Arko Art Center / Photo by Young Ha Cho

菅野 : 作品のソフトウェア・システムについて教えてもらうことは可能でしょうか。オーディオビジュアルをやるアーティストは、プログラムで映像をジェネレートすることが多い気もするんですが、黒川さんの作品は映像の実写の質感とプログラミングっぽい質感が混ざったような、不思議な印象を受けます。

黒川 : とてもシンプルですよ。基本は2chの映像が中心で、プログラムと映像素材を混ぜていることが多いです。最終的な出力はMaxMSPを使うこともあれば、発表する度に最適なものに変えています。UIも全て自分で書いていますね。

菅野 : 大規模なインスタレーション展示を設計することもあると思うんですが、建築的な空間設計はどうされているんですか?以前のCBCNETインタビューを拝見したとき、その展示設計の図面すらも美しくて驚きました。

黒川 : それもすべて自分ひとりですね。特に建築的なノウハウがあるわけではないのですが、個人的に建築のエンジニアリングが好きで。オヴ・アラップやセシル・バルモンドらの設計に共感することも多いです。バルモンドは今では世界的にも有名な方ですが、以前、あるキュレーターに僕と考え方が似ているエンジニアがいると教えられたのが興味を持ったきっかけです。

『mol』Audiovisual installation/concert, 2012 (Installation version)

“Scopitone”, Le Lieu Unique, Nantes, 2012 / Photo courtesy of Anthony Luco

菅野 : オーディオビジュアルのコンサートやパフォーマンスの場合、アーティストが舞台上に立つかどうかで見え方も変わってくると思うのですが、黒川さんの作品は本人が登場しない場合もありますよね。

黒川 : ミュージシャンのライブだったら、自分らの手癖を見せるというか、パフォーマンス自体がアトラクティブになると思うんです。青木(孝允)くんと2人でやっていた頃は表に出ていましたが、僕ひとりの場合は作品によりけりですね。

はじめヨーロッパに来た頃は、若いアジア人がこういうジャンルのパフォーマンスをしているというだけで引きがあったようで、そこに注目がいくのが嫌だったんです。僕が何人かよりも、純粋に作品を観てほしいと思って。

菅野 : 以前、書籍『ポスト・テクノ(ロジー)ミュージック』(註*)で、岩井俊雄さんと池田亮司さんの対談を読んだとき、当時TENORI-ONを発表したばかりの岩井さん曰く、(TENORI-ONは)はじめてビジュアルとサウンドが同時に出せるものができたと。ひとりのプレイヤーが映像と音を簡単に操れることによって、ライブの身体性がより強固になったというようなことを語っていたんですね。一方、池田さんは「音の振動こそが身体性だ!」とすかさず返し、僕が感じる限り、おそらく完全な対立状態になっていて(笑)。

僕もその頃は身体性について色々と考えていたんですが、数年経ってみて、いまは”出音”自体に興味が湧いてきたんです。だから、いま話されたような「作家の主体性」をあえて除外する方法には共感できます。たとえば、サウンドインスタレーションの展示の場合、アーティスト本人はそこにいなくとも、ライブと同じような体験を演出することはできるんですよね。

黒川 : そうですね。また、オーディオビジュアル自体、ヨーロッパは歴史が長いので、パフォーマンスにしても既に色々なヴァージョンが提示されていると思います。

註*…正式書籍名は『ポスト・ テクノ(ロジー)ミュージック—拡散する「音楽」、解体する「人間」』(監修:久保田晃弘、他/大村書店)

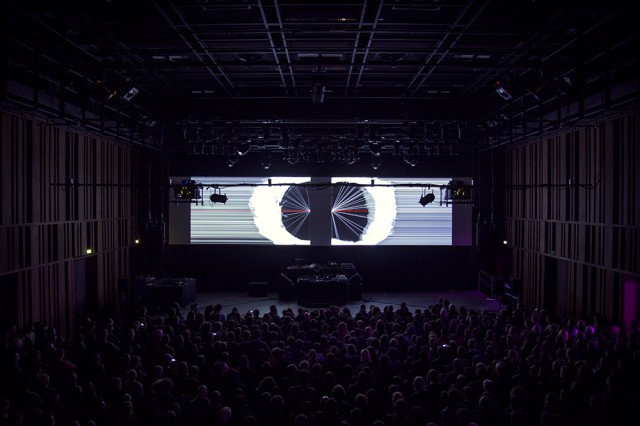

『syn』Audiovisual concert, 2011

“Nemo”, Le Centquatre, Paris, 2013 / Photo courtesy of Quentin Chevrier

菅野 : そもそもの質問なんですが、黒川さんの作品には圧倒的なビジュアルの美しさがあると思います。昔から、視覚的に惹かれる対象などはあるのでしょうか?

黒川 : 若い頃は、ビジュアル的に惹かれるものなら何でも見ていました。現代美術やインダストリアル・デザイン、ファッション、建築、映画まで、当時は本質もわからず、とにかく種々雑多に見ていましたね。ひとつ言えるとすれば、自分の感覚にとって美しいと思うものは「現象そのもの」なんです。

菅野 : 「現象」というと? 自然現象をモチーフとされている印象がありますが。

黒川 : たとえば、「火が燃えている」こともひとつの現象ですよね。目の前に見えている現象そのものに興味があります。僕の作品のテーマは一貫していて、ひとつは「自然の再構築」、そして「共感覚」なんです。すべての作品はこの両方、またはどちらかでしかないですね。2003年にリリースした作品が『COPYNATURE』というタイトルなのですが、コンセプトはそれから変わっていません。

作品に使うビジュアル素材も、基本的にはすべて自分で撮影しています。2年前には、『Octfalls』という作品のために、アイスランドで2週間、滝を撮り続けていました。

『Octfalls』Audiovisual installation, 2011

“One of a thousand ways to defeat entropy”, 54th Venice Biennale, Arsenale Novissimo, Venice, 2011

Photo courtesy of RYOICHI KUROKAWA

菅野 : 「共感覚」(*註)をテーマとしているとのことですが、それはいつから?

黒川 : 映像と音から同時に与える感覚刺激を追求していることに対して、作品を観た方からこの知覚現象を教えてもらいました。「共感覚」とは、脳の混線状態によって生じる現象として脳科学の分野でも様々な研究対象となっていますが、そうした体験を導くことをひとつの主題にしています。

*共感覚…あるひとつの感覚刺激により異なる種類の感覚が想起される知覚体験である。感覚間の結びつきのあり方は人によって異なるが、たとえば、文字に色を、音に香りを、形に味を感じたりと、通常は直接結びつくことはない感覚が文字通り同時(共)に想起される珍しい現象。(引用:SYNAPSE Lab レポート)

『oscillating continuum』Audiovisual sculpture, 2013

“Turbulences II”, Villa Empain, Brussels, 2013 / Photo courtesy of RYOICHI KUROKAWA

菅野 : フランス・ナントのフェスティバル(SCOPITONE)で展示されていた『oscillating continuum』を拝見したんですが、作品クレジットを「sculpture」と表記しているのが印象的でした。

黒川 : そうですね、あれはサウンドインスタレーションそのものをオブジェクトにするのがひとつの目的でした。

菅野 : 黒川さんの作品は、ある程度の音量と視界の占有率によって構成される部分が大きかったと思うのですが、あの『oscillating continuum』は観賞すべき向きもなく、オーディオビジュアルでありながら、強い“モノ感”がありました。それって、どうしてもスクリーンとスピーカーに頼ってしまうオーディオビジュアルのあり方を崩そうとしているのかな、と。「音と映像を彫刻する」というコンセプトで、フォーマットを構築されようとしているように感じたんです。

もうひとつ、僕も色々な場所で作品を展示していると、ついその展示方法について考えてしまいます。いかに(作品を持って)空港を通過するか、とか…。

黒川 : 作品の再現可能性は常に考えますね。ただ、発想の第一段階では頭に入れないようにして、アイデアの核を最初に固めています。けれど、どうしても規制が入ることはある。この規制がかかったときほど、クリエイティビティが発揮されると思うんです。いかに完璧に再現できるかを考える結果、元のものよりもいい感じになることが多いんですね。作品制作におけるリミッターは必要だと思うんです。

菅野 : 超参考になります!! ほかに、いま手がけている新作について伺えますか?

黒川 : 「自然の再構築」だけをテーマに、去年からは音も映像もない彫刻作品を手がけています。昆虫などの生物の造形をラインとパーティクルのみで構築するテストを続けていて、最終的には3Dプリントでモデリングしたものを出力しようと調整しているところです。アイデアはミニマルミュージックというか、極限までムダを絞ってみて、最小構成要素で自然物を再現できるかがテーマです。種は基本的に生物のストラクチャーが美しいものを基準に選んでいます。

菅野 : ラインとパーティクルのみにしたのはどうしてですか?

黒川 : コンピュータ上で設計する際のミニマルな要素ということもあるし、今までのビジュアルで使っていたものを立体化させた感じです。1年以上経ってまだテスト段階なんですが、全く納得がいかなくて、マテリアルも吟味しているところです。

『rheo: 5 horizons 』Audiovisual installation, 2010

“scopic measure #13”, YCAM, Yamaguchi, 2011

Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media / Photo by Ryuichi Maruo (YCAM)

菅野 : ひとくちに「自然」といっても様々ですが、セレクトする対象は何なのでしょうか?

黒川 : 「動きのある自然」にアトラクティブなものを感じます。静的な景色よりも、光の運動だったり、水の流れや風の動きがわかるもの、煙、火山などでしょうか。

僕の作品づくりの根幹には、「自然現象にOrder(秩序)を与える」ということがあります。言い換えれば、自然からエントロピーを減らす作業。自然はカオスに向かうけれど、まずそれを撮影して映像に落とし込むことで、エントロピーは減る。それから更にプログラムなどで映像を生み出す際に、Orderをつけていくことを意識しています。「Order/Disorder」はひとつのテーマでもありますね。

塚田 : なるほど、ようやくいま『Rheo』のライブを観たときの印象が言語化された気がします。あの作品では正に、広大な地平線を撮影した映像と、その風景の構成要素をラインで結ぶ映像が交互にやってきて、パッと地平線の写真に戻る瞬間、こちらも目の瞳孔がぐっとひらくというか、強力なダイナミズムを感じました。

黒川 : 視認性の問題は意識していますね。特に、「アブストラクトなもの」と「視認性があるもの」との間でゆらぐ浮遊感を大事にしているんです。その境界を揺さぶる感じというか。たとえば映画でも、はっきり何が動いているかわかる映像よりも、なんだかわからないものに引き込まれたときの気持ち良さが好きだったりします。

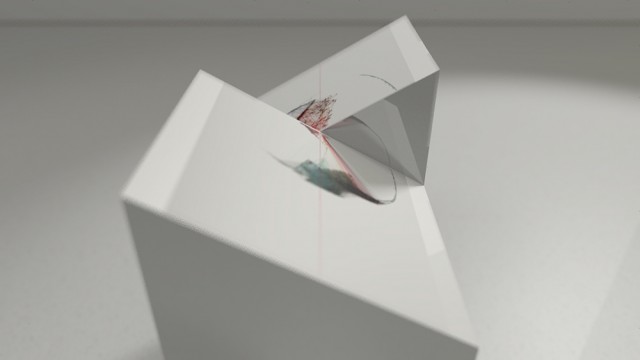

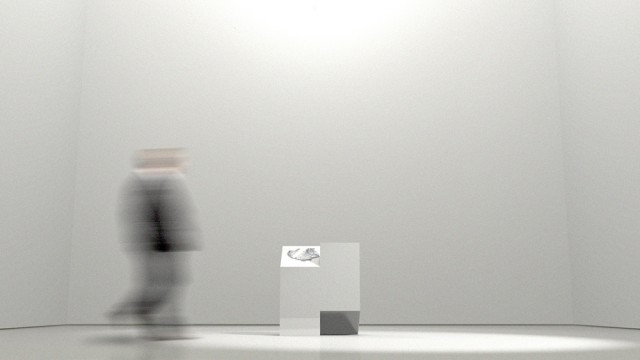

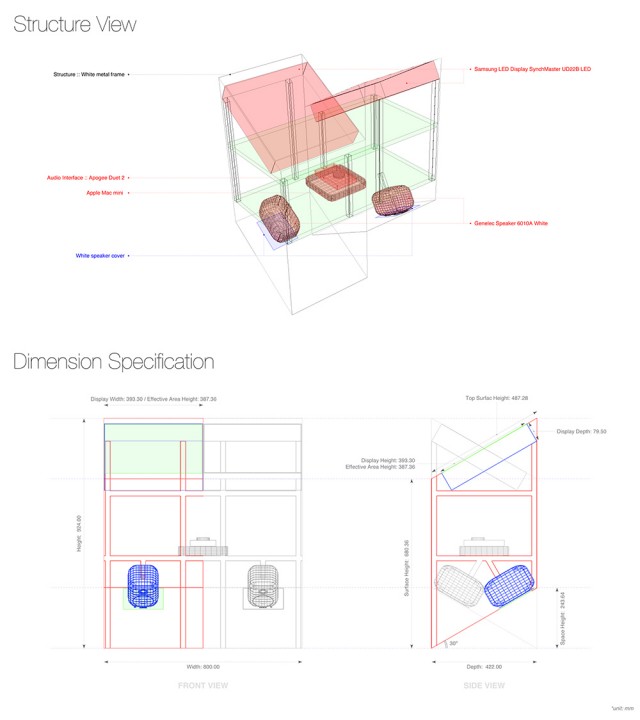

『oscillating continuum』制作前の共有資料

菅野 : ちなみに、作品制作はどのようなプロセスで進むのでしょうか?

黒川 : 既に20個くらいある作品のアイデアをプロデューサーと共有しているんです。そこでは、実現可能かどうか、バジェットの関係も含めて議論しています。バジェットを用意するのは彼らの役目で、僕は彼らが各所へプレゼンするための資料を用意しています。資料はコンセプトやモデリング/レンダリング画像、テクニカル面での必須要素、それに応じた費用などが主ですね。制作に関しては、僕自身でやっていましたが、昨年からアシスタントにも入ってもらっています。

菅野 : そんなシステムが!! マネジメントは展覧会やフェスティバルのブッキングのみかと思っていました。もう少し詳しくお聞きしたいです。

黒川 : マネジメントというよりプロデュースに近いです。僕の所属しているところ以外では、ダムタイプや高谷(史郎)さんが所属しているEpidemicなども有名ですね。バジェットは作品ひとつに対してですが、ヨーロッパはアートプロデューサー的な大金持ちも多いので、パトロン的に出資してくれることもあったり、2つのプロダクションが共同プロデューサーにあたることもあります。国や市のミュージアムや団体などの公的資金である場合も多いですね。巡回展なども特に縛りはなく、展示の度にクレジットを入れるくらいでしょうか。そういう制度はヨーロッパに多いので、日本人のアーティストもトライしてみるといいと思います。

菅野 : 日本でもYCAMなどが委嘱作品をつくることはありますが、こうした”所有されない”アートに特化したプロデュース・カンパニーというのはあまり例がない気がします。日本は特に広告が強いので、アーティストはそれぞれ広告仕事で稼ぎながら自分の作品をつくるパターンが多いのかなと。

黒川 : 今のプロデューサーとは、彼らはフェスティバルも主催しているので、何度か招待を受けたことをきっかけに契約に至りました。他のプロデューサーの作品をつくることもあるので特に縛りはないのが利点でしょうか。日本にこうした仕組みができてもおかしくないと思いますが、たとえば海外のプロデューサーを共同プロデューサーとして迎えて、マネジメントする方法があってもいいんじゃないかと思います。

菅野 : とても参考になりました。貴重なお話をありがとうございます。

関連リンク

黒川良一インタビュー : 流転する空間、拡張する知覚Profile

黒川良一1978年、大阪生まれ。ベルリン在住。現代美術、メディアアートの分野で活動。マルチチャンネルの映像、音響の3次元的な現象により、新しい共感覚的体験を導く作品を制作している。1999年よりビデオおよびサウンド作品の制作を開始し、以来映像、音楽をとりまく国内外の様々なアートフェスティバルにおいてインスタレーション展示、オーディオビジュアル作品のスクリーニングを行う。『rheo: 5 horizons』がアルス・エレクトロニカ2010のDigital Music & Sound Art部門で大賞にあたるGolden Nicaを受賞するなど、国際的な評価を得ている。

http://www.ryoichikurokawa.com

菅野創

CBCNETでベルリンブログ連載中。

http://kanno.so/