前回は、ユーザに没入感を体験させることを目的とした「ARG」(Alternative Reality Game)を取り上げました。今回は、没入感を体験させるという意味ではもっとも身近なものの1つ、テレビゲームを下地に没入感を縦糸、身体性を横糸に考えを紡いでいきたいと思います。

テレビゲームにおいて、ユーザを夢中にさせる、つまり没入感を与えるということは非常に大きな要素として考えられます。

その没入感を増大させる方向性としては、映像表現を豊かにすることによって、ユーザに伝えることのできるメッセージ量を増加させるということと、そして近年特に注目されるユーザがコントローラではなく、自らの体をインターフェイスとしてゲームをプレイするということがあげられます。

つまり次の二つの要素が絡み合って、ユーザに高次元の没入感を与えることに成功していると思われます。

- 映像/音響の強化

- インターフェイスとしての身体性の導入

まずは、

映像/音響の強化

映像が強化されることにより、表現できるものがふえ、より多くのメッセージをユーザに届けることができるということがやはりあります。たとえば、下記のリメイクされたFinalFantasyIIIはファミコン版とシナリオが全く同じですが、映像表現が強化されたことにより、全く異なる印象を与えています。

Final Fantasy III(ファミコン)

Final FantasyIII(Nintendo DS)

このように映像を通して、よりリアルな体験をユーザに提供するため、古くはAtariに始まり、ファミコン、スーパーファミコン、PlayStation、そして現行のPlayStation3、Xbox360と指数関数的に映像表現は向上しています。

Adventure

1970年代後半のAtariのゲーム 。

これから約30年、PlayStation3でのゲームは、このように進化を遂げています。

Unchanted 2 (PlayStation 3)

また映像を強化するというコンセプトとしては、映像を3D化することで没入感を増大させるというアプローチがとられたこともありました。

たとえば、スクウェアが立体メガネを使うことで映像を3D化したゲーム

とびだせ大作戦

や任天堂の3Dシステム

やセガの3Dグラス

さらに商業的には失敗に終わったもののハードウェアとして3D映像をサポートした

任天堂バーチャルボーイ

も同様のアプローチといえるでしょう。

これら映像強化の背景には、ゲーム産業の勃興による資本の投入で最新技術が投入されるようになったことはもちろん、より表現できるものを多くするということが主眼としてあるでしょう。

これらの進化により、ユーザはより「リアルな体験」としてゲームをプレイできるようになり、よりゲームに対して没入感を感じることができるようになっていきました。元来ゲームに登場するキャラクターはユーザの身体性のメタファーであり、映像が強化されることによって、ユーザとの結びつきがより強固になったといえます。その結果として、映像表現と操作のバランスが最もとれていたと思われる90年代半ばから2000年代初頭においてはボタンを押すという行動を介して、ユーザは、まるでゲーム内のキャラクターを本当に自らの身体として感じるようになっていたのでしょう。そしてそれにより没入感を感じることができたといえるでしょう。

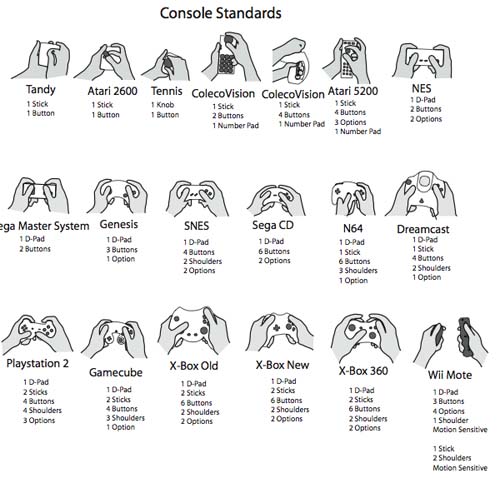

しかし、その一方で映像が強化され、表現できることが増えたことにより、それをユーザに還元するため、操作が非常に複雑なものとなっていくという問題が発生しました。たとえばコンソール機のコントローラをみると、

Atari2600では

ジョイスティック1つにボタン1つ

という構成だったコントローラがPlayStation3では、

1デジタルパッド、2ジョイスティック、4ボタン、4ショルダーボタン(L/R)、3オプション

[参考資料] ゲーム機とコントローラの変遷

というように非常に複雑化しています。

映像表現の高度化によって、ゲームが現実に近づくにつれ、ユーザの身体性のメタファーであったはずのキャラクターが、ユーザではなくキャラクター自身の身体性とインターフェイスとの結びつきがより緻密になってしまいました。そしてそれをユーザに還元するため、操作が複雑化し、操作自体に習熟する必要がより高まり、本来直感的に操作することでユーザ自身の身体性と結びついていたものが、切り離されてしまったというふうに考えることができます。

その結果、多くのユーザにとってゲームを楽しむための敷居が高くなり、没入感が薄れてしまったのでしょう。

つまり没入感を追求するため、映像表現を強化していった結果、それにともなって操作系が複雑化し、没入感が失われてしまうという矛盾を抱えてしまったことになります。

そこで注目されることになったのが、もう一つの要素、

身体性

没入感を増大させるもう一つのアプローチとして、ユーザ自身の身体性をインターフェイスとして、ゲームをプレイするというものがあります。これは文字通りユーザが体を動かすことによって、非常に直感的にゲーム内のキャラクターが動作し、その結びつきによって没入感を増大させるという手法です。身体性をインターフェイスとしてとりいれたものとしては、古くは

ファミコンのPAX PowerGlove

やファミリートレーナー

そして特にアーケードゲームではいわゆる「体感ゲーム」として、セガなどを中心に数多くのものが登場しました。

またPlayStationではEyeToyというウェブカムを用いて、身体性を取り入れる取り組みがなされ、欧米では大成功を納めました。

このように身体性をインターフェイスとして取り入れようとする動きは継続的にありましたが、映像表現の進化のスピードがはやいことに加えて、没入感を増大させるには映像表現の方がわかりやすいということ、ゲーム産業の成熟度(以前は子供のおもちゃという認識が強かったことやアーケードゲームの収益性の悪化等々)、さらには身体性を使ったインターフェイスとしての難しさ(動作の差別化や直感的な動作の確保)などから、主流になりえてはいませんでした。

しかし上述したように、映像表現の強化により、いったんはユーザの没入感の増大に成功しましたが、その後インターフェイスの複雑化により、ユーザ離れを引き起こすことなりました。

そこで再び注目されることとなったのが、この「身体性」です。

コナミのDance Dance Revolutionの全世界的ヒットやアーケードゲームにおけるタッチ・インターフェイスの導入によるユーザ層の拡大などを背景に、「身体性」をインターフェイスとすることで、操作学習の必要性が低減し、本来的なゲームの楽しみ、そして没入感を増大させるということが注目されるようになります。

そして登場したのが、「ゲームに慣れた人もそうでない人も同じスタートライン」にたてるというコンセプトの任天堂「DS」そして、それにさらに身体性に対する関連性を大きくした「Wii」です。操作系の複雑化で、ユーザと切り離されてしまっていたキャラクターの身体性を、ユーザ自身の身体性をインターフェイスとすることで、再び結びつけることに成功し、ご存じの通りDS、Wiiともに爆発的なヒットを記録しました。もちろん映像表現や各種デバイスなど技術革新が進んだことによって、よりわかりやすい表現をとることができるようになった部分も大きいでしょうが、ユーザの身体性とキャラクターの身体性の密接で非常に直感的なつながりが、没入感を増大させることに寄与していることは言うまでもありません。

この復活した身体性をインターフェイスに使うという動きは、PlayStation3にもみられ、EyeToyを進化させたPlayStation Eyeを使うことで、ユーザに新たな没入感を与えることができるようなゲームも登場しています。

さらにWiiのヒットを受け、6月のE3ではPlayStation3、Xbox360ともに身体性をインターフェイスとするためのモーションコントローラの発表が噂されています。

ただこのような身体性への回帰は、一時的にはインターフェイスとしての直感的なわかりやすさと奇抜さでユーザを引きつけることは可能かもしれませんが、Wiiの少なくはないゲームがそうであるように、現状の実装では動きが単調になり、身体性を導入する意味あいが薄れ、ゲーム性が単純になってしまい、没入感が損なわれてしまうという危険もはらんでいます。

身体性はインターフェイスとしては、必須の要素ではないでしょうが、それを導入することにより没入感を増大させるということは間違いありません。映像の強化が行き着くところまで行き着いている感がある中で、その状態を打破する要素であることも間違いないでしょう。それだからと言って、安易に導入するとかえって逆効果を生み出すことになってしまいます。

そうならないためにも、Wii MotionPlusといったユーザの身体性をより正確にキャラクターにフィードバックする仕組みも開発されていますが、ユーザの身体性を活かした直感的なインターフェイスと、ゲームに対する没入感をバランスよく実装するということが非常に重要となってくるでしょう。