置き方(コンポジション)

一昨日の話をもうちょっと考えてみようと思う。

一昨日書いたこの部分。

そうじゃなくて、まったく無関係のものが組み合わされても事後的に、全体性からその2つを結ぶ共通の文脈が新しく与えられるんじゃないか。というか、そうなるように2つを組み合わせなきゃいけないんだろうなあと。映像と音の組み合わせで生まれる、そこにはない別のイメージのようなもの、つまり鳩とかサランラップとかの1つ1つの具体的なイメージからは離れて、あくまでもそれぞれの関係の中とか、具体的なイメージとイメージの間にある全体性みたいなものが、適切に、かつ事後的に構成として見えてくるような。

少し抽象的な書き方になってしまったが、ここで考えていたことは、要はコンポジション(置き方)の事だ。ずっと絵画や彫刻をやっている作家であれば、ごくあたりまえの事を言ってるように感じられるのではないかと思えて、いまだにこんな事をだらだらと考えているのはなんだか気恥ずかしい。けれども少なくとも僕にとっては現在進行形のままなので、もう少し考えてみようとおもう。

前回のblogを書いたあと改めて考えていて、ひとまずシンプルにモデル化できるのではないかと思えた。例えば、下のような3つの数字の並びで考えてみる。

1,2,3,

この数字の並びをみて、漠然とこの3つの数字のあいだに、「ひとつづつ値が増える」というルールが共有されていると感じられる。そして、「4」という値が次に来るのではないかという事も想像できる。前回書いていた、「2つを結ぶ共通の文脈」とは、この「ひとつづつ値が増える」というルールの事で、「映像と音の組み合わせで生まれる、そこにはない別のイメージのようなもの」というのが、想像される「4」という数字のようなものなのではないか。「1,2,3」のようにルールが事後的に与えられるように配置し、「4」を描くということだ。

ここまではこの文章を書く前に考えていたことだが、書いていくうちに「あくまでもこれは整理したモデルであって、実際に作品を作ることとは程遠いな」というか、ちょっとつまらないなと思えてきた。

このモデルでは、確かにそこにはない「4」を想起することができたが、「4」でしかないというのも事実で、結局そこに新しい発見というか関係性が生まれない(別に新しい事が大事だといいたいわけではない)。放っておいても「4」は出てくる。なんというか、作品に用いる素材の抵抗や素材性は、漫然とそれがそこにあるだけでは見えてこない。道ばたに転がっている石や、画材屋で並ぶ絵の具の色見本を見ても、それはそれでしかない。ミケランジェロのピエタの布の表現は、それが大理石であったとは感じさせないほどの精巧さだが、そういった石で表現できる可能性の広さ、素材のもつ可能性の枠組みへの意識みたいなものが重要なのではないか。そこには大理石の固まりしかないのに、見えているものは本物の布でしかないような二重性。その中で石の素材性が見えてくる。しかしそういった本物に見えるような超絶技巧を駆使しろといいたいわけではなくて、広大な素材の可能性、バリーエションの中から、必然的にそれが選ばれなければならなかったという切断とか停止みたいなものが見えるというようなことだ。道ばたに転がったただの石にも、そういった必然性みたいなものを感じられる瞬間がある。

なんだか話がそれたが、といってもぜんぜん関係ない話ではなくて、もっとややこしい問題が含まれているのと「芸術の設計」って本の内容をそのままなぞってしまった気もするので(もともとはレッシグのラオコオン?不勉強。)、いったん、さっきのモデルに戻って言いたかった事を書いてみる。

だから、きっと実際に作品を作るという場合はもっと複雑になるはずで

1,4,3,

とか

1,☃,△,

とか

☆,2,3,

みたいな感じになるんじゃないだろうか。結局モデルを使って説明してしまっているが。。これらの3つの数値の並びを見て、そこにどんなルールが感じられ、次につづく値はどんなものが想像できるだろうか。

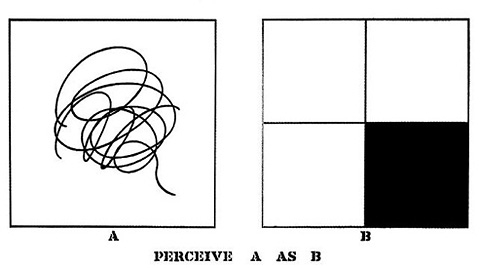

と、ここまで書いて、荒川修作の「AをBとして知覚せよ」という作品を思い出したので引用しておく。ひとまず今日はここまで。また明後日/